本网讯近日,功能晶态材料化学江西省重点实验室卢康强副教授课题组的研究论文“Rational construction of S-schemeCdSquantum dots/In2O3hollownanotubesheterojunctionfor enhancedphotocatalyticH2evolution”在化学领域权威期刊《Chinese Journal of Catalysis》(SCI一区Top期刊,影响因子15.7)公开发表,论文第一作者为2021级本科生吴永辉,通讯作者为卢康强副教授。

图1.论文标题及作者等信息

清洁能源开发利用与绿色发展对社会发展意义重大,光催化技术因能将太阳能高效转化为化学能,被视为解决环境与能源问题的有效方法。光催化制氢是其中重要技术之一,为实现其高效率需提高光生电子-空穴对的分离和载流子利用效率,构建复合催化剂是很有前景的策略。CdS是一种常见的光催化材料,具有合适的带隙和易于调节的表面结构。特别是,CdS具有比H2/H2O电位更负的导带电位(CB),这有利于H2的析出。然而,CdS表现出严重的光生载流子复合现象,且易发生空穴氧化光腐蚀,这极大地限制了其在光催化领域的广泛应用。为了解决这些问题,用另一种合适的半导体构建S型异质结是一种很有前途的方法。S型异质结的构建使氧化和还原反应能够在不同的位置发生,从而促进光生电荷的空间分离。因此,合理构建S型异质结是提高CdS光催化活性的可行途径。

鉴于此,卢康强课题组设计了一种CdS量子点/In2O3纳米管的S型异质结,用于高效的光催化产氢。独特的中空纳米管结构赋予复合光催化剂更大的比表面积和丰富的H2生成位点,而S型异质结的形成有效地促进了CdS-In2O3复合材料中光生载流子的分离和迁移。因此,与纯CdS相比,CdS-In2O3复合材料的光催化产氢性能显著增强。

图2.(a)CdS-In2O3复合材料的合成过程示意图。(b,c)CdSQDs的TEM图像和HRTEM图像。(d)In2O3和(e)CdS-7%In2O3复合材料的SEM图像。(f)CdS-7%In2O3复合材料的EDS。(g)CdS-7%In2O3复合材料的Cd、S、In和O的元素映射图像。

CdS-In2O3异质结的合成示意图如图2a所示。通过扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)鉴定了所制备样品的结构和形态。此外,CdS-7%In2O3复合材料的EDS光谱(图2f)验证了In、O、Cd和S元素的存在。如图2g所示,元素映射图像显示Cd、S、In和O在整个结构中均匀分布,这表明CdSQDs在In2O3纳米管表面上的分布均匀。

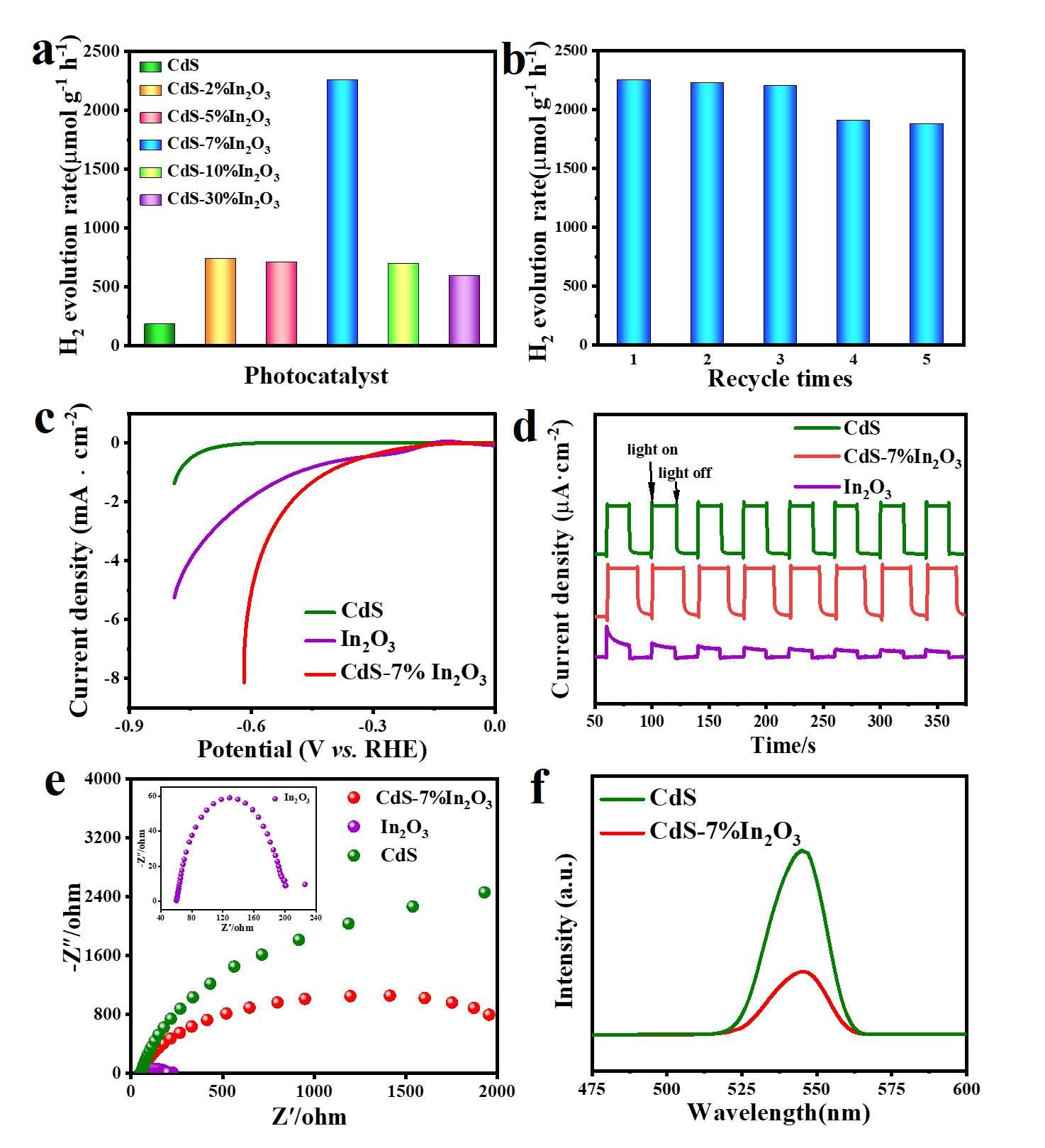

图3.(a)以TEOA为牺牲剂的CdS和CdS-In2O3复合材料的光催化H2生成速率。(b)CdS-7%In2O3复合材料光催化制氢的稳定性图。(c)极化曲线,(d)瞬态光电流图和(e)CdS、In2O3和CdS-7%In2O3复合材料的EIS奈奎斯特图。(f)空白CdS和CdS-7%In2O3复合材料的PL光谱。

如图3a所示,CdS-7%In2O3复合材料表现出最高的光催化析氢速率,达到2258.59μmol·g−1·h−1,约为空白CdS的12.3倍。此外,在连续5次循环后,复合材料仍能保持相对较高的光催化产氢速率,这表明CdS-7%In2O3异质结的构建在一定程度上减轻了CdS光腐蚀的程度(图3b)。此外,通过一系列的光电化学表征证实了CdS-7%In2O3中的光生载流子得到有效的分离。

图4.CdS、In2O3和CdS-In2O3复合材料的(a)Cd 3d、(b)S 2p、(c)In 3d和(d)O 1s的高分辨率XPS光谱。计算出的(e)CdS(111)和(f)In2O3(222)晶面的静电势。

通过原位XPS证实了CdS-In2O3复合材料的S型光催化机制。此外,为了进一步验证CdS和In2O3之间的电荷转移过程,通过DFT计算确定了功函数(Φ)。如图4e和4f所示,计算出CdS(111)和In2O3(222)的Φ值分别为6.52eV和5.53eV。因此,In2O3具有比CdS更高的费米能级(Ef),有利于电子从In2O3转移到CdS。

图5.CdS-In₂O₃异质结构在光催化制氢中的反应机理图。

综上所述,本文提出了在CdS-In2O3上光催化制氢的可能反应机理。最初,CdS与In2O3接触时,电子自发地从In2O3转移到CdS,直到它们的Ef相等。随后,CdS的带边由于电子积累而向下弯曲,而In2O3的带边由于电子耗尽在界面处向上弯曲。在这种情况下,在CdS和In2O3之间建立了一个内置电场。此外,在可见光照射下,电子(e−)吸收能量并从半导体中的VB跃迁到CB。然后,内置电场通过S型传输机制将光生电子从CdS的CB驱动到In2O3的VB。此外,In2O3的CB中积累的光生电子迅速迁移到其表面并将H+还原为H2,而CdSVB中的强氧化光诱导空穴将TEOA氧化为TEOA+。

据悉,本工作得到了国家自然科学基金、江西省自然科学基金和功能晶态材料化学江西省重点实验室等资助。

卢康强副教授长期从事光催化方向研究,在光催化CO2还原、产氢和有机合成方面取得了一系列重要进展。目前已发表SCI论文50余篇,其中以第一作者或第一通讯作者在Nature Communications、Applied Catalysis B: Environmental,Chinese Journal of Catalysis,Journal of Energy Chemistry和Journal of Materials Chemistry A等国际知名刊物上发表SCI论文25篇(其中高被引论文5篇、封面论文2篇和热点论文2篇),论文总引用2400余次。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1872206724602135

文、图/吴永辉

一审/卢康强、朱丽华

二审/陈琰

三审/夏李斌、刘遂军